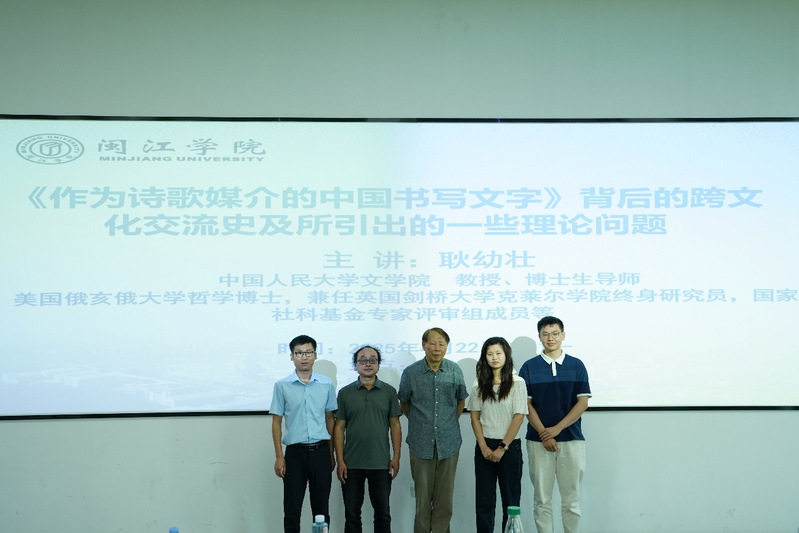

4月22日上午,800cc全讯白菜网主站邀请全国知名专家耿幼壮教授在教学楼2A208开展了题为“《作为诗歌媒介的中国书写文字》背后的跨文化交流史及所引出的一些理论问题”的学术讲座。讲座由中文系主任陈开晟教授主持,汉语言文学专业、英语文学专业、文物与博物馆学、汉语国际教育专业学生和晨笛文学社成员以及部分青年博士教师,共一百多人参加了活动。

讲座开始前,陈开晟教授介绍了活动背景,指出在学校学科、专业建设内涵提升的关键时期和新文科语境下开展这样一场涉及语言文字、翻译交流、文献发掘、汉学研究与文化交流等跨专业、跨学科的学术讲座的重要意义。继而,主持人向与会人员介绍了讲座嘉宾:耿幼壮,美国俄亥俄大学哲学博士,中国人民大学文学院教授、博士生导师,英国剑桥大学克莱尔学院终身研究员,国家社科基金专家评审组成员。主要研究领域为西方文论与比较文学、艺术史与艺术哲学、跨学科研究与文化研究。主要学术著作有:《理论之外:特里·伊格尔顿“非文学理论”著述研究》(北京大学出版社,2021)、Between East and West/Word and Image(Baylor University Press, 2016)、《敞开的视界:跨学科与跨文化视野下的文学研究》(北京大学出版社,2016)《倾听:后形而上学时代的感知范式》(北京大学出版社,2013)、《破碎的痕迹——重读西方艺术史》(中国人民大学出版社,2005),等。

讲座伊始,耿幼壮教授讨论了中国书写文字在跨文化交流中的历史角色。在讲解演示中,耿幼壮教授展示了泛黄的手稿照片——这正是美国学者欧内斯特·费诺罗萨(Ernest Fenollosa)写于1908年的《作为诗歌媒介的中国书写文字》。这份曾在波士顿美术馆东方部主任冈仓天心协助下完成的论文,经诗人庞德整理后,成为西方现代诗歌革命的“隐秘火种”。耿教授详细介绍了19世纪末20世纪初“中国风”思潮中费诺罗萨、翟理斯、庄延龄、庞德等关键人物。“庞德将费诺罗萨的日文笔记转化为英文时,创造性地将‘東’拆解为‘日在木中’,‘旦’解读为‘地平线上的太阳’。”耿教授指出,这种对中国文字的“误读”虽偏离传统六书理论,却催生了《神州集》中“雨打空阶”的经典意象,并深刻影响了艾略特、威廉斯等现代派诗人。

讲座深入剖析了中国书写文字的百年论战。耿教授特别提到1926年广东学者张荫麟的贡献——这位鲜为人知的北大经济学学生,曾将费诺罗萨论文节译发表,总结出中国文字与地质图画的相似性质,并在译注中强调“汉字动作性意象的哲学价值”。

“庞德晚年与方志彤合作翻译了《诗经》,这次经历对庞德造成了一定影响。”耿教授展示的1954年资料显示,庞德展示了其对中国文字与声音关系的新认知,呈现出西方对中国文字认识的变化历程。讲座中耿幼壮教授以细腻的学术考据,还原了多位“文化摆渡人”的足迹:冈仓天心作为波士顿美术馆东方部前主任,在协助费诺罗萨研究日本能剧时,曾将福州漆器纹样纳入东方艺术研究体系;有贺长雄:推动了庞德手稿的日译本问世。

在问答环节,来自800cc全讯白菜网主站的同学提问道:“冈仓天心与费诺罗萨如何重构黑格尔的艺术哲学?”耿教授从费诺罗萨对黑格尔的思想体系的理解与关联出发,一一作了耐心细致的回答。

讲座在掀起了跨学科、跨文化视角的涟漪,更是为同学们打开了跨文化交流研究的新视野,让大家深刻认识到中国书写文字在诗歌媒介中的重要意义以及其背后丰富的历史文化内涵。耿幼壮教授融合艺术史、比较文学与符号学视角,为广大师生呈现了汉字从表意符号升华为世界诗歌革命催化剂的文化旅程,彰显了中国书写传统在全球化语境中的深层对话能力,为新时代跨文化研究提供了方法论启示。